“Acontece, porém, que a toda compreensão de algo corresponde, cedo ou tarde, uma ação. (…) A natureza da ação corresponde à natureza da compreensão. Se a compreensão é crítica ou preponderantemente crítica, a ação também o será. Se é mágica a compreensão, mágica será a ação.”

Paulo Freire (“Educação como prática da liberdade”)

Por Sabrina Duran

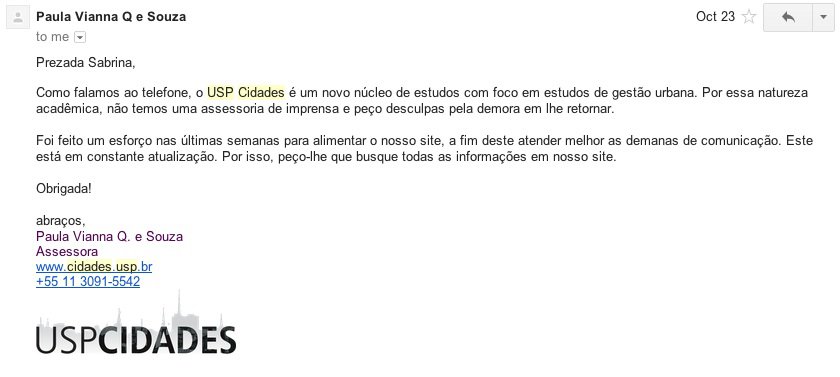

Em 15 de maio de 2015 publiquei um longo post [1] em minha página pessoal do facebook tentando esboçar alguns pontos sobre a construção de discursos legitimadores de processos e tentativas de gentrificação específicos da cidade de São Paulo hoje. Historicamente, discursos legitimadores quase sempre antecederam ou acompanharam em paralelo processos de gentrificação [veja o conteúdo integral do post no final desse texto]. A ideia do post surgiu a partir de um tweet [2] publicado dois dias antes pela Ben&Jerry’s, empresa de sorvete nascida em 1978 nos Estados Unidos e que, em 2000, tornou-se subsidiária da gigante anglo-holandesa Unilever, uma das maiores empresas do mundo em valor de mercado − US$ 129 bilhões, segundo ranking da Forbes [3]. Com lojas espalhadas por mais de 30 países, a Ben&Jerry’s aportou no Brasil em 2014, e desde então vem realizando ações de marketing em espaços públicos da cidade de São Paulo com distribuição gratuita de sorvete para divulgar a marca. A ação parece ser estratégia sensível para a empresa. Em 2011, em pleno Occupy Wall Street no Zucotti Park, em Nova York, a Ben&Jerry’s demonstrou seu apoio às e aos manifestantes acampadas/os na praça oferecendo-lhes sorvete de graça. A marca chegou a criar uma peça publicitária em que sua mascote, uma vaquinha malhada, posa com uma placa na qual diz que apoia o Occupy. Ou seja: a Unilever, uma das 100 empresas mais lucrativas do mundo, considera-se parte dos 99% da população esfolada diariamente pelo 1% mais rico do planeta. [4]

O tweet postado em 13/5 pela Ben&Jerry’s dizia o seguinte: “O projeto que fecha o Minhocão aos sábados foi aprovado! Nosso sonho do #ParqueMinhocao começa a se tornar real!”. A frase referia-se ao projeto de lei 22/2015 [5], do vereador Police Neto (PSD), para fechar para lazer, também aos sábados (além do domingo), o elevado Costa e Silva, conhecido como Minhocão, que fica na região central de São Paulo. O elevado, inaugurado em 1971 pelo então prefeito Paulo Maluf, é considerado uma “aberração arquitetônica”, desde sua inutilidade prática às inúmeras consequências negativas que legou aos moradores do seu entorno − poluição, barulho, umidade, sombra perpétua e outras externalidades. O Minhocão, atualmente, tem sido alvo de disputas entre grupos da sociedade civil que defendem desde a derrubada total da estrutura à sua desativação como via expressa e transformação em parque suspenso. As disputas, porém, ainda não conseguiram colocar no centro do debate a possível elevação de preço dos aluguéis de imóveis da região e a expulsão de populações vulneráveis decorrentes tanto da derrubada quanto da transformação do elevado em parque.

O que chamou a atenção naquele tweet não foi a defesa do parque em si, mas a apropriação do discurso pela empresa transnacional recém-chegada ao país − que, aliás, vem se apropriando também dos discursos de outros ativismos que têm espaço na capital paulista, como a luta pela criação do Parque Augusta, do Parque do Búfalos, eventos de visibilidade LGBT, ações a favor de ciclovias e os happenings do coletivo “A batata precisa de você”. A estratégia é quase sempre a mesma daquela usada em 2011 no Zucotti Park: a Ben&Jerry’s distribui gratuitamente seus produtos em solidariedade aos ativistas e potenciais consumidores e fiadores da marca [acesse a página da empresa no Facebook e faça um tour por seus álbuns de fotos para ver os eventos de distribuição de sorvete: www.facebook.com/benjerrybr].

A reprodução da fala dos idealizadores do Parque Minhocão pela Ben&Jerry’s é legitimada perante o público e nele faz eco pelo ideal aparentemente comum e autóctone do sonho coletivo de uma cidade feita “para pessoas”. As raízes do sonho, no entanto, tal como ele aparece nesse e em outros discursos correntes sobre espaços públicos “mais humanos”, estão mergulhadas em ideias de intervenções urbanas realizadas em cidades europeias e norte-americanas [6] [7], muitas delas, inclusive, afetadas por processos de gentrificação, onde quem não podia “pagar” pelo espaço urbano humanizado por novas praças, cafés, centros culturais e de “consumo alternativo”, parklets, parques suspensos e outras amenidades, também não podia consumi-lo. “(…) com os desenvolvimentos tecnológicos, dos meios de comunicação e a influência de elites e profissionais transnacionais, padrões de consumo são reproduzidos nas cidades mais diversas de sua origem. Portanto, também é importante compreender o processo de socialização do urbanismo neoliberal no qual a promoção de novos valores é tão importante quanto seus aspectos mais materiais. (…) ao promover uma rede de ideologias que importam não só modelos político-econômicos, mas também padrões de consumo e modos de vida, o urbanismo neoliberal expande processos de gentrificação como padrões de se fazer e viver o espaço urbano”, escreve a urbanista Marina Toneli Siqueira (“Entre o fundamental e o contingente: dimensões da gentrificação contemporânea nas operações urbanas em São Paulo”, publicado em Cadernos da Metrópole no. 32).

No post escrito em 15 de abril, propus uma tentativa muito breve de sistematização de recursos discursivos e estéticos que têm sido utilizados para justificar/explicar projetos de requalificação urbana e ocupação do espaço público em São Paulo tanto pela atual administração municipal quanto por grupos e coletivos que se propõem a realizar intervenções no espaço público. Essa tentativa de sistematização foi feita com base nos trabalhos de investigação jornalística do projeto Arquitetura da Gentrificação (AG) [8] [9].

O texto divulgado gerou muitos comentários, compartilhamentos e, principalmente, questões. A mais recorrente delas − e que costuma ser levantada também em debates públicos dos quais o AG participa − é: como não gentrificar uma área que recebe melhorias urbanas? Como sempre repito, não tenho resposta.

Mais do que buscar uma solução pronta [existe?] que talvez responda mais ou menos a uma necessidade imediata e superficial, mas que certamente não dará conta da raiz do problema, acredito ser mais promissor tentar entender alguns mecanismos estruturais dos processos de gentrificação e de resistência a esses processos e, a partir daí, buscar meios de avaliar aspectos amplos de realidades locais − e, quem sabe, até vislumbrar respostas que se aproximam da raiz da questão.

Embora os processos de gentrificação, especialmente hoje, tenham contornos bastante específicos em cada bairro, cidade, país onde acontecem, é possível, como sugerem os estudos do geógrafo Neil Smith, que pesquisou o tema por muitos anos, encontrar alguns padrões que se assemelham em alguns desses processos. Tais similaridades aparecem em casos distintos, e estão ligadas a causas estruturais da gentrificação quando ela ainda não é visível em seu principal efeito, que é a substituição efetiva da população de baixa renda por populações de renda mais alta motivada por novos empreendimentos habitacionais, comerciais, culturais e também melhorias urbanas. O princípio que motiva a busca e compreensão desses mecanismos estruturais é simples: se estamos falando de um processo que é sistêmico, pervasivo e extensivo nos tempos que correm, não faz sentido pensar de forma não sistêmica em termos de reversão ou resistência a esse processo. Discutir soluções superficiais e pontuais para problemas estruturais da gentrificação não apenas não os resolvem como, ainda, podem aprofundá-los, legitimando, inclusive, as forças políticas e econômicas interessadas na expulsão de populações vulneráveis de áreas com potenciais chances de valorização da terra [falarei disso mais adiante no texto].

A seguir, procurarei destacar, de forma muito breve, alguns pontos interessantes − não são respostas! − levantados por Smith em sua obra mais conhecida sobre o tema e bastante discutida e revista por outros autores (“The new urban frontier – genrification and the revanchist city”) [10]. Nela, o geógrafo analisa a evolução histórica dos processos de gentrificação em alguns bairros de Nova York, nos Estados Unidos, e em algumas cidades europeias, desde sua ocorrência como realidade pontual e limitada nos anos 1950/60, sua sistematização no início dos anos 1970/80 e, por fim, sua globalização a partir dos anos 1990. Embora o autor não tenha se referido a realidades brasileiras, é possível encontrar paralelos por aqui. Cidades como Salvador (BA) [11] [12], Recife (PE) [13], Rio de Janeiro (RJ) [14], Belo Horizonte (MG) [15] e São Paulo (SP) [16] vêm enfrentando, ultimamente, tentativas e processos de gentrificação intensos, especialmente a capital fluminense, por conta, ainda, das obras da Copa de 2014 e também dos Jogos Olímpicos de 2016.

Não tenho a menor pretensão de esgotar em poucas linhas um tema complexo, muito menos de propor ideias que sirvam como uma base de análise totalizante. A ideia desse texto é apenas iniciar uma reflexão sobre alguns pontos importantes dos processos de gentrificação estudados por Smith. É provável que a partir desse texto surjam outras tantas perguntas, e isso é fundamental, pois a indagação ajuda na reflexão necessária que precede − ou deveria preceder − a ação.

Duas considerações prévias

Antes de levantar alguns mecanismos estruturais dos processos de gentrificação estudados por Neil Smith, é importante ressaltar dois pontos.

Primeiro: a gentrificação, hoje, responde a reestruturações econômicas, políticas e sociais globais que acompanham o fluxo e aporte do capital onde as taxas de retorno são mais altas. Essas reestruturações estão profundamente inseridas no contexto neoliberal de transformação da cidade em ator econômico, em “cidade-empresa”, nas palavras do sociólogo Carlos Vainer. A cidade-empresa, segundo Vainer, compete com outras cidades para vender boa localização e atrair investimentos do capital transnacional.

Essa competição é melhor entendida à luz da agenda neoliberal imposta aos países da América Latina nos anos 1980/1990, em decorrência da crise da dívida externa. É a partir dessa época, e especialmente nos anos 1990, que se intensifica sobre as nações endividadas a interferência ativa de instituições financeiras multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial, tendo como horizonte o ajuste fiscal dos países em crise.

O geógrafo David Harvey, no livro “Espaços de neoliberalização: em direção a uma teoria do desenvolvimento geográfico desigual”, aponta uma diferença chave entre o Estado liberal e o neoliberal no gerenciamento da dívida pública. Enquanto no Estado liberal os prejuízos advindos do mau investimento dos empréstimos feitos pelo poder público são totalmente arcados por este, no Estado neoliberal, os gestores públicos conseguem, junto às instituições financeiras multilaterais, a rolagem da dívida. Para tanto, tais instituições obrigam o Estado a realizar reajustes estruturais como, por exemplo, a flexibilização de leis trabalhistas, privatizações e cortes de serviços básicos, “não importando as consequências para a sustentabilidade e bem-estar social da população local.” Por isso, segundo Harvey, a missão fundamental do Estado neoliberal “é criar um ‘clima de bons negócios’ e, assim, otimizar as condições para a acumulação de capital (…).”

Para além da flexibilização de leis trabalhistas, privatizações e outras medidas que condicionam a rolagem da dívida dos Estados e ainda a tomada de novos empréstimos, pouco a pouco, os Estados também foram forçados a transpor a lógica das empresas para sua gestão. “Isso significa que, além de colaborar com o equilíbrio financeiro do ajuste fiscal, as cidades deveriam tornar-se ‘máquinas de produzir riquezas'”, nas palavras do urbanista e professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Pedro Arantes, em artigo intitulado “O ajuste urbano: as políticas do Banco Mundial e do BID para as cidades”. [17]

Se no contexto neoliberal as cidades − especialmente as grandes, como São Paulo − tornam-se cada vez mais cidades-empresa, como assegurar que elas alcancem “a eficácia, isto é, a produtividade e a competitividade que se espera de uma empresa?”, pergunta-se o sociólogo Carlos Vainer. “A melhor solução”, diz ele, “(…) é recorrer a quem entende do métier − se de empresa se trata, convoquem-se os empresários; se o assunto é business, melhor deixá-lo nas mãos de businessmen.”

Nos atuais processos de gentrificação, o setor privado atua, não raramente, como protagonista de projetos de requalificação urbana, muitos deles apenas pontuais, destinados a tornar a cidade mais atraente ao capital transnacional [em contraposição a projetos estruturais, que promovem melhorias amplas e sistêmicas para a população]. São empreiteiras, bancos, escritórios de arquitetura “renomados”, produtores culturais, agências de marketing e outras empresas privadas que, trabalhando junto (ou por dentro) das administrações públicas, têm no Estado seu facilitador e acelerador de trâmites burocráticos, além de legitimador institucional, financiador e amortizador de riscos.

Por tudo isso é que Neil Smith afirma que a gentrificação representa não apenas a ida de uma classe de renda mais alta a uma determinada região, mas, fundamentalmente, a ida do capital para esta região. A gentrificação, portanto, é consequência e reforçadora dessas reestruturações, é sua face física e um dos principais vetores de reestruturação urbana.

Em entrevista concedida ao Arquitetura da Gentrificação em dezembro de 2013, David Harvey afirmou que “a reurbanização do mundo é a melhor saída para o capital produzir lucro, porque as outras coisas [formas de reprodução do lucro] parecem não estar funcionando tão bem.” [18] Harvey refere-se às consequências da competição entre capitalistas, que resulta em superacumulação, nas palavras do também geógrafo Luís Mendes. “No total é produzido capital em demasia, comparativamente à existência de oportunidades para empregar esse capital. Uma solução temporária para esse problema é uma mudança do fluxo de capital para outros circuitos. Quando isso é feito em relação ao circuito secundário, temos a produção do ambiente construído.” [19]

A importância de se ressaltar a face global e reestruturante da gentrificação é sobretudo política, pois a cada novo governo, a cada novo processo de revisão de leis e normas urbanísticas, surgem esperanças − ou estas se sepultam de vez − de que as cidades finalmente serão pensadas e produzidas de forma um pouco mais democrática, visando ao bem comum e às necessidades urgentes de habitação das populações vulneráveis e à proteção de reservas ambientais. Se estamos falando de processos sistêmicos e globais de reestruturação dos fluxos de capital tendo o ambiente construído como importante espaço de reprodução do lucro, não é possível ignorar as conexões subjacentes a esses processos e como estas conexões afetam a construção da cidade. Não é casualidade, por exemplo, que as empreiteiras e instituições financeiras sejam as principais doadoras de campanhas políticas no Brasil, tanto do Executivo quanto do Legislativo, e que estas doações − ou investimentos −, que chegam às mãos de quase todos os candidatos e candidatas, tenham como contrapartidas a alteração, flexibilização e criação de leis que beneficiam empresas do setor de construção civil e do mercado financeiro, além da assinatura de contratos públicos milionários entre as empresas doadoras e seus candidatos eleitos. [20] [21]

Dito isso, não pretendo propor aqui nenhuma frente de ação concreta (já que esse não é o objetivo do texto), mas essencialmente suscitar a reflexão sobre as estruturas e forças globais que definem e sustentam a produção das cidades.

Segundo ponto a ser considerado: uma das condições necessárias ao início dos processos de gentrificação, segundo Neil Smith, é o “desinvestimento sustentado”, ou seja, um perene e consistente processo de abandono material − e fiscal, em alguns casos − de propriedades, espaços públicos e até bairros inteiros, tanto pelos proprietários de edifícios quanto por investidores e financiadores, aos quais também pode acompanhar o poder público (voltarei ao conceito de “desinvestimento sustentado” mais adiante).

O desinvestimento sustentado acarreta degradação material e desvalorização monetária ao espaço onde acontece. Smith afirma que “não há nada natural ou inevitável no desinvestimento”, algo como uma força inexorável que age de forma independente em determinados espaços. Pelo contrário: Smith aponta que o desinvestimento sustentado é um processo ativo mais ou menos racional levado a cabo por investidores em resposta a condições existentes e mudanças no mercado de habitação. Ou seja: o abandono é deliberado, assim como a retomada dos investimentos em áreas tidas como degradadas.

Se é deliberado, o processo de desinvestimento também é reversível, segundo Smith − e, no limite, também poderia ser evitado. Em casos extremos apontados pelo geógrafo, donos de edifícios provocam incêndios criminosos em suas propriedades para terminar de destruí-las, livrar-se dos inquilinos, ficar com o dinheiro do seguro e reinvesti-lo posteriormente. [22]

Sublinhar este processo é fundamental para a compreensão política dos casos de gentrificação, especialmente no que se refere aos discursos do poder público − muitas vezes replicados, remixados e reforçados pela sociedade civil − que procuram justificar e legitimar projetos de “requalificação”, “revitalização” ou “ressignificação” de espaços públicos que têm potencial gentrificador. Tais discursos costumam apresentar projetos de “requalificação” e “reocupação do espaço público” como resposta a uma degradação natural (inexorável), o que, portanto, no caso da gestão pública, isenta gestores de qualquer responsabilidade pela degradação passada, presente e também futura. E mais: coloca a atual administração como aquela que está, finalmente, remediando um problema.

Esta quebra estrutural, e também discursiva, da relação de continuidade entre desinvestimento sustentado e reinvestimento (ou requalificação) está no cerne de algumas soluções pontuais e superficiais no espaço público que pretendem resolver problemas estruturais e pervasivos. Se, por exemplo, entende-se o esvaziamento populacional de uma praça pública [uma praça pública inserida numa área de gentrificação] como resultado de sua degradação física espontânea ou, ainda, pela sua “desertificação” − também espontânea − devido à falta de mobiliário urbano, árvores, etc, a solução possível dentro dessa lógica simplista, acrítica e apolítica é revitalizar a área introduzindo novo mobiliário urbano, vegetação e mesmo a realização de eventos culturais abertos à população com o objetivo de promover a reocupação do espaço público pelas pessoas.

Considerando que a degradação dos espaços, nos termos propostos por Smith e no contexto da gentrificação, é deliberada, fruto da ação das forças que disputam, organizam, produzem a cidade e se reproduzem nela, a solução pontual e superficial não faz mais que ocultar as origens do problema − e portanto mantê-lo intacto e forte em sua gênese −, além de legitimar e “suavizar” os processos de gentrificação com o verniz do novo mobiliário, vegetação e cultura para pessoas.

Para quais pessoas, aliás? A quem beneficiam as melhorias urbanas? Quem desfruta delas? A quem elas servem? No debate sobre a gentrificação, é fundamental considerar o recorte de classe intrínseco à definição da palavra [gentry = pequena nobreza] propositalmente dado pela socióloga Ruth Glass, que cunhou o termo em 1964 ao falar de processos de higienização social em bairros londrinos durante os quais a classe trabalhadora era substituída pelas classes média e média alta que começavam a ocupar tais bairros. A luta de classes marca a disputa pela cidade que se materializa nos processos de gentrificação. Falando da urbanização de um modo geral, David Harvey diz: “a urbanização (…) deveria ser considerada como um processo social que ocorre no espaço, no qual uma ampla gama de diferentes atores com objetivos e agendas bastante diversos interagem através de uma configuração específica de práticas interligadas. Em uma sociedade de classes tal como a capitalista, tais práticas espaciais adquirem um conteúdo de classe definido, o que não quer dizer que todas as práticas espaciais devam ser interpretadas como tal” (“Do gerenciamento ao empresariamento: a transformação da administração urbana no capitalismo tardio”).

Importante dizer que esta não é uma crítica às ações superficiais em si e nem a quaisquer melhorias urbanas pontuais, mas ao uso acrítico e apolítico que se faz delas como soluções para entraves que são estruturais.

Possível eixo da gentrificação

Não é demais repetir que esse texto pretende estimular a reflexão e o debate sobre aspectos estruturais dos processos de gentrificação [ou “higienização social”, ou “filtragem social”, que serão usados como sinônimos a partir daqui] e de possível resistência a ela, e não propor respostas prontas. Também não é demais reforçar que, embora tais processos se manifestem com contornos específicos nos diferentes bairros, cidades e países e conjunturas onde acontecem, esse texto toma por base estruturas estudadas por Neil Smith nos Estados Unidos e Europa e que apresentam alguns paralelos com processos registrados em cidades brasileiras. Não se trata de sobrepor indiscriminadamente realidades distintas e nem de tentar usar ferramentas genéricas para analisar realidades específicas. Trata-se, apenas, de buscar luzes que convergem em algum ponto e utilizá-las para dissipar algumas sombras comuns. Dito isso, segue abaixo uma breve descrição dessas estruturas.

1) Investimento, desinvestimento sustentado, reinvestimento

Este é, digamos, o eixo possível de um processo de gentrificação. Após um período de relativa “vida útil” mantida por investimentos e manutenções constantes, uma determinada área da cidade pode ser “deixada de lado” por proprietários de imóveis, investidores, financiadores e também pelo poder público em detrimento de outra área que apresente maiores taxas de retorno ao aporte de capital. Isso ocorreu, por exemplo, no centro da cidade de São Paulo a partir dos anos 1960, quando o mercado imobiliário passou a abrir novas frentes de investimento em outras regiões da cidade, especialmente no quadrante sudoeste, distante, portanto, das elites instaladas na região central. Ocorreu, então, um processo de migração de residências e comércios da elite paulistana para o sudoeste, e um consequente esvaziamento do centro histórico da capital paulista. Ficaram para trás muitos edifícios vazios e abandonados, e o comércio remanescente viu minguar a freguesia. Esse quadro levou, de fato, a uma certa degradação material da região. Como explica Neil Smith, a força que “revitaliza” uma área da cidade é a mesma que a faz se degradar. Ou seja: o dinheiro não deixa de correr; ele apenas muda de direção e é alocado em áreas mais lucrativas. É nessa mudança do fluxo do investimento, portanto, que acontece o “desinvestimento sustentado” em determinadas áreas.

O que determina qual área será “esquecida”? Smith insiste, em primeiro lugar, que o desinvestimento não é resultado de uma psicologia irracional endêmica dos agentes imobiliários, e diz: “[o desinvestimento] começa como resultado de decisões racionais de proprietários, arrendatários, governo local e nacional e de instituições financeiras. Eles representam os grupos majoritários de investidores no espaço construído e experimentam diversos níveis de escolha nas estratégias e decisões de investimento […]”. Há, portanto, muitas variáveis que interferem na complexa e conjunta decisão − poder público, investidores, mercado imobiliário, proprietários, etc − sobre onde alocar os recursos e onde não alocá-los deliberada e sistematicamente.

O ponto culminante do eixo investimento-desinvestimento-reinvestimento é o momento do reinvestimento, o momento em que projetos dos mais diversos serão apresentados − pelo setor privado, pelo poder público ou por ambos em parceria − como solução para áreas degradadas da cidade e que precisam ser “revitalizadas”, “requalificadas” ou “ressignificadas”.

É importante ressaltar que processos de desinvestimento sustentado não acontecem da noite para o dia e nem duram pouco. Em suas pesquisas, Neil Smith descreveu o histórico de bairros de Nova York que passaram de três a sete décadas no mais puro abandono do poder público, mercado imobiliário e investidores antes de serem alvo de projetos de requalificação urbana.

2) Rent gap ou diferencial de renda

O que justifica o retorno do capital para uma área anteriormente abandonada pelo próprio capital? O que faz com que uma região antes não atraente aos investidores passe a ser disputada por eles? Qual o cálculo político e econômico feito por gestores públicos que, após um longo período de cegueira para uma determinada área da cidade, voltem a se interessar por ela e dedicar-lhe atenção, verbas e projetos públicos?

Para ajudar a responder a essas questões, Neil Smith elaborou a teoria do rent gap − ou diferencial de renda, em tradução livre −, uma das chaves de análise mais comentadas por outros geógrafos e urbanistas que dialogam com ele. O diferencial de renda é a disparidade entre o potencial nível de renda da terra e a atual renda da terra capitalizada sob o presente uso. Por exemplo: um terreno localizado em uma rua com pavimentação ruim, sem coleta de lixo, com iluminação inadequada e distante de linhas de transporte público, de equipamentos de saúde e culturais, certamente terá um valor baixo no mercado, e seu proprietário não conseguirá extrair muita renda de sua comercialização. Mas se a rua onde está o terreno receber nova pavimentação, iluminação, coleta de lixo, linhas de transporte, e se novos equipamentos públicos forem construídos no seu entorno, então, potencialmente, haverá valorização do terreno, o que poderá aumentar a renda extraída da terra pelo seu proprietário. Resumidamente, o diferencial de renda é a diferença entre a renda atual que pode ser extraída do terreno tal qual ele está e a renda que poderia ser extraída dele caso fosse incrementado por melhorias.

Neil Smith explica que o momento do reinvestimento em uma área degradada acontece quando o diferencial de renda é suficientemente grande e atraente em termos de lucratividade para o investidor, ou seja: terrenos e edifícios em regiões degradadas podem ser comprados a baixíssimos preços, melhorados, “revitalizados” e colocados novamente para serem negociados no mercado a valores muito que os daqueles de antes da requalificação.

Daí que o desinvestimento sustentado, segundo Smith, seja condição necessária à gentrificação, pois é ele quem “puxa para baixo” o valor da terra sob um uso degradado, permitindo que, após um certo período, o potencial de valorização seja grande e suficientemente atraente aos atores que investirem na “revitalização”. “A conclusão lógica da aplicação do princípio ‘rent gap’ decorre do princípio da análise urbana marxista de que o desenvolvimento espacial desigual e a desvalorização periódica do espaço construído (…) são ‘funcionais’ e produzidos intencional e deliberadamente para garantir o futuro investimento de capital e a respectiva reprodução”, explica o geógrafo Luís Mendes.

Assim como acontece com o desinvestimento sustentado, o reinvestimento não é algo que se efetiva de um dia para o outro, nem sem uma miríade de variáveis econômicas, políticas e sociais que vão interferir na opção pelo reinvestimento, e nem sem disputa do espaço por forças antagônicas − incluindo a sociedade civil.

3) Inadimplência fiscal

Este é, sem dúvida, um importante achado nas pesquisas de Neil Smith sobre gentrificação. Em determinado ponto de seus estudos, o geógrafo busca evidências consistentes de que um processo de gentrificação está em curso. Ele cogita algumas hipóteses que se mostram mais óbvias, como o aumento da disponibilidade de crédito em bancos para reforma e reabilitação de propriedades e outras formas de recuperação de um bairro, por exemplo, ou mesmo a criação de programas de governo destinados à reabilitação urbana. Smith mostra, porém, que estas evidências são frágeis, pois dependem de arranjos muito específicos de cada lugar onde são utilizadas e, por isso, os indicadores tornam-se pouco confiáveis. O que o pesquisador encontra como evidência sólida − inclusive amparada por estudos de outros pares seus − são os altos índices de não pagamento de impostos territoriais e prediais pelos donos de propriedades [o que seria o IPTU no Brasil, Imposto Predial e Territorial Urbano].

O não pagamento desses impostos, segundo Smith, é uma forma de desinvestimento em bairros em declínio que acompanha o desinvestimento em termos de manutenção física. “A inadimplência fiscal é, de fato, uma estratégia de investimento a partir do momento em que ela provê aos proprietários acesso garantido a um capital que, de outra forma, teria sido “perdido” no pagamento de taxas.” Esse capital “economizado” por meio da inadimplência é utilizado pelos proprietários no início de processos de gentrificação na revitalização de suas propriedades, por exemplo.

O geógrafo aponta que essa estratégia só é viável nas cidades onde a fiscalização sobre pagamento de impostos é descentralizada e a punição para irregularidades é ineficaz. Este é o caso dos Estados Unidos, ele diz. E também é o do Brasil. Já é sabido e documentado que muitos imóveis e terrenos vazios no centro da cidade de São Paulo, por exemplo, que não cumprem a função social da propriedade prevista em lei [23], acumulam dívidas milionárias de IPTU, e não são punidas por isso e nem por não cumprirem a função social. [24]

Smith aponta que no fim da década de 1980, embora as taxas gerais de desinvestimento estivessem caindo em Nova York, havia uma forte inadimplência fiscal em algumas regiões: 3,5% das propriedades da cidade estavam com impostos atrasados. Desse total, 330 mil eram apartamentos alugados, que representavam 26% de todo o estoque de aluguel da cidade. A inadimplência estava concentrada em bairros pobres dominados por cortiços e propriedades multi-habitadas e que haviam vivido períodos de 30 a 70 anos de massivo e sustentado desinvestimento. Um desses bairros era o Lower East Side, que já passava por um forte processo de gentrificação naquela época.

A arte e a cultura como ponta de lança da gentrificação

É fundamental, nesse ponto do artigo, abordar uma realidade frequentemente presente nos processos de gentrificação estudados por Smith e outros pesquisadores e pesquisadoras que tratam do tema: a instrumentalização da arte e da cultura, por gestores públicos e empresários, para legitimar e criar consenso favorável aos processos de higienização social.

Na gentrificação do Lower East Side, por exemplo, galerias de arte e clubs foram a “tropa de choque” do reinvestimento, diz Neil Smith, “embora a extraordinária, e às vezes ambivalente cumplicidade da cena artística com a destruição social forjada pela gentrificação seja raramente admitida.” O fluxo de artistas rumo ao Lower East Side começou na década de 1970 e foi institucionalizado depois de 1981 com a abertura de diversas galerias de arte, aponta Smith − contavam-se mais de 70 galerias em fins dos anos 1980. A atratividade do Lower East Side foi certa vez atribuída pela imprensa especializada em arte à sua “mistura única de pobreza, punk rock, drogas e incêndios culposos, Hell’s Angels, winos [gíria para pessoa, em geral em situação de rua, que bebe muito vinho barato], prostitutas e residências dilapidadas que acrescentam a um ambiente avant-gard aventureiro de considerável sinal distintivo.”

No clássico artigo “The fine art of gentrification” (“A fina arte da gentrificação) [25], de 1984, Rosalyn Deutsche e Cara Ryan analisam e descrevem o processo de gentrificação do Lower East Side sob a perspectiva da instrumentalização da arte e dos artistas, pelo mercado, como legitimadores e suavizadores do processo de “filtragem social” que se deu na região. O Lower East Side foi um bairro operário por 160 anos, até que na década de 1980 a configuração espacial e perfil populacional começou a mudar com a chegada das galerias de arte e do público disposto a consumir os produtos e sonhos que se vendiam nelas.

Trata-se de um processo que se reproduz e se reforça por diversos meios, como a atração de outros tipos de comércio correlatos, a abertura de postos de trabalho distintos daqueles que antes existiam na área, a realização de eventos e, de forma especial, a cobertura elogiosa da imprensa, que tende a reforçar, acriticamente, a narrativa das forças dominantes interessadas na filtragem social do bairro “conquistado”.

A arte, no contexto da “destruição social forjada pela gentrificação”, nas palavras de Neil Smith, tem papel importantíssimo na legitimação do ilegitimável. Deutsch e Ryan relatam que apenas três anos após a abertura das primeiras galerias no East Village [bairro que hoje faz limite ao norte com o Lower East Side, mas que então era considerado parte dele], o Instituto de Arte Contemporânea (IAC) da Universidade da Pensilvânia fez uma exposição sobre a arte produzida no East Village. Foram apenas três anos, escrevem as autoras, até que o museu, a mais prestigiosa instituição do mundo da arte, “autorizasse” o novo sistema. O catálogo da exposição produzido pelo IAC apresentava o Lower East Side de três formas: “mitologizado” nos textos como um excitante ambiente boêmio; objetificado em um mapa delimitando suas fronteiras; e estetizado em uma fotografia de página inteira de uma “cena de rua” do Lower East Side. As três estratégias são familiares para a dominação e posse alheia.”

A foto do catálogo é o principal aspecto do poder legitimador da arte em um cenário de gentrificação. Tratava-se de um bum − um “vagabundo”, “beberrão” − sentado à soleira de uma porta, rodeado por sacolas, garrafas e comida, diante de um muro todo grafitado, com diversos pôsteres colados. Um desses pôsteres trazia o anúncio de uma exposição do pintor alemão renascentista Hans Holbein. Há uma obra de Holbein no pôster, um retrato que “olha” para o vagabundo sentado à soleira. Deutsch e Ryan chamam a atenção para a construção do cenário, um lugar de subcultura, perigo e aventura justaposto à alta cultura. Em uma mesma imagem mistura-se a “low life” e a miséria personificadas no vagabundo, e a alta cultura personificada na obra de Holbein. Trata-se da tal “mistura única” que Smith recupera da definição feita pela imprensa especializada da época. O título da foto é dado ao modo dos títulos das obras de arte: “Holbein e o vagabundo”, e sua inserção no catálogo do museu permite que sua “beleza” seja desfrutada sem o inconveniente de ter que lidar com a miséria real do bum. “Na imagem do vagabundo, os problemas dos moradores de rua pobres, que existem em todos os cantos do cenário de arte do East Village, são mitologizados, explorados e finalmente ignorados. Uma vez que o pobre é estetizado, a própria pobreza muda de lugar na nossa visão. Imagens como “Holbein e o vagabundo” disfarçam a existência literal de milhares de pessoas desalojadas e moradores de rua que não são apenas produzidas pelo capitalismo, mas constituem sua condição. Como um processo de dispersão de uma classe “inútil”, a gentrificação é ajudada e incentivada por um processo artístico no qual pobreza e desalojo são servidos para prazer estético.”

Não apenas no Lower East Side, mas no SoHo, também em Nova York, e em outros bairros de outras cidades do mundo, como Paris e Berlin, a arte − a cultura de um modo geral − e os artistas, já foram e ainda são instrumentalizados [avisada ou desavisadamente] como ponta de lança de processos de gentrificação, seja com a abertura de galerias, com a construção de equipamentos culturais, com a transformação de antigos galpões industriais em espaços de criação e mesmo com incentivos em termos de habitação e locação para artistas e galerias [26]. Em Hamburgo, na Alemanha, artistas se rebelaram contra essa instrumentalização e escreveram o manifesto “Não em nosso nome”, no qual se contrapõem às estratégias do governo local para transformar a cidade em uma marca cultural no circuito turístico por meio da arte. [27]

“Quem será contra a arte?”, pergunta a doutora em filosofia Otília Arantes ao escrever sobre esse tema no ensaio “Uma estratégia fatal”. [28] E quem pergunta “quem será contra a arte?”, hoje também pode perguntar-se, tendo em vista estratégias atuais do mercado e do poder público de instrumentalização de ideias, ações e discursos: “quem será contra o transporte por bicicleta?”, “quem será contra food trucks?”, “quem será contra paredes verdes?”, “quem será contra novo mobiliário urbano?”, “quem será contra cinema ao ar livre em espaço público?”, “quem será contra espelhos d’água no parque?”, “quem será contra parques suspensos?”, “quem será contra a reestruturação do espaço público degradado encabeçada por um banco?”.

Assim como as estratégias de legitimação se ajustam às realidades locais onde cada processo de gentrificação ocorre, elas também se ajustam, se “aperfeiçoam” para desviar ou escapar das resistências já testadas e documentadas para não serem novamente impedidas por elas.

Moradia como mercadoria e especulação imobiliária

Comumente definida pelo seu efeito − a substituição de populações −, a gentrificação parece ter, na questão da moradia, seu ponto forte em grande parte dos lugares onde acontece. O câmbio efetivo de populações, que pressupõe o desalojamento de pessoas de menor poder aquisitivo e sua mudança para longe da área gentrificada, é um primeiro fator de “sucesso” do processo de “filtragem social”.

Por isso parece ser fundamental para a efetividade da gentrificação que a moradia seja produzida e negociada como mercadoria, e não como direito. É graças à propriedade privada negociada no mercado como forma hegemônica de acesso à moradia e, portanto, graças à inacessibilidade do preço da habitação às populações de baixa renda, que estas pessoas não conseguem resistir às pressões para que “abram caminho” à gentrificação. Tal pressão pode acontecer com a expulsão pura e violenta de antigos habitantes, como no caso dos moradores de favelas e ocupações que estão “no caminho” de processos de requalificação urbana [29]; e pode acontecer também por meio do aumento geral de preços, especialmente dos aluguéis, na área “revitalizada”. Daí que também seja importante para o sucesso dos processos de gentrificação a inexistência de qualquer controle sobre o valor de venda e aluguel de imóveis, deixando o caminho livre para a especulação imobiliária que pouco a pouco empurra moradores “não solventes” para fora das áreas “revalorizadas”.

Neil Smith destaca que nos processos de gentrificação que aconteceram nos anos 1970 e 1980 em Amsterdã, capital dos Países Baixos, a progressiva desregulamentação, flexibilização e privatização de políticas públicas de habitação exerceram um papel central. Em Budapeste, capital da Hungria, nos anos 1980 e 1990 a privatização do parque público de habitação e desregulamentação de políticas públicas do setor também operaram importante função nos processos de gentrificação. Embora a “filtragem social” ocorrida em Amsterdã, Budapeste, Nova York e outras cidades tenham se dado em contextos econômicos, políticos e sociais bastante distintos, o difícil acesso de populações com menor poder aquisitivo à habitação − seja por uma falta de controle governamental pré-existente ou criada por meio de desregulamentação e privatização − parece ser um dado comum relevante para a análise do processo como um todo.

Nesse sentido, a ausência de mecanismos de controle da venda e aluguel de imóveis capazes de inibir a especulação imobiliária, inserida em um contexto de reprodução de lucro cada vez mais agressivo, pode intensificar as consequências dos atuais processos de gentrificação. Já começam a surgir exemplos de que estas consequências podem, a médio e longo prazo, atingir inclusive aquelas pessoas a quem um dia beneficiaram. Artigo publicado em 2013 na revista Financial Times [30] fala sobre processo de expulsão dos bobos da região central de Paris − bobos é a alcunha em francês dada a parisienses de classe média, média alta, com “rendimentos burgueses e gostos boêmios”, bourgeoise bohème, que em processos anteriores de gentrificação substituíram a classe trabalhadora que vivia no centro da capital francesa, empurrando-a para a periferia da cidade. Hoje, são os bobos os empurrados para as franjas de Paris. Por quem? Pelo 1%, pela elite das cidades globais “que definem as políticas nacionais”. “Nossas grandes cidades globais estão se transformando em cidadelas fechadas onde a elite reproduz-se a si mesma”, diz o artigo do Financial Times.

Outra publicação, também de 2013, mas do jornal inglês The Guardian [31], fala de uma tendência à “supergentrificação” de Islington, bairro londrino de classe média. O artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que aponta para uma explosão dos preços da propriedade na região estimulada por uma “colonização” do bairro pela elite financeira de Londres. “Até o fim da década, famílias que não se qualificam para a habitação social precisarão ganhar 90 mil libras por ano [cerca de R$ 430 mil em valores atuais] para conseguir pagar aluguel na área, enquanto a compra de uma casa estará fora de alcance para a maioria, transformando o bairro em um lugar onde ‘apenas os muito ricos e os muito pobres podem viver'”, diz o estudo.

Perguntas: a exacerbação do princípio da “destruição criativa” do capitalismo, que precisa “desvalorizar os seus investimentos passados, de forma a melhor se reproduzir (…)”, conforme escreve Luis Mendes citando Neil Smith, pode produzir outras situações como as que estão sendo apontadas em Paris e Londres? Trata-se de uma “evolução” dos atuais processos de gentrificação no sentido de já não mais terem como alvo apenas bairros tidos como degradados, mas regiões que possuem boa infraestrutura e inclusive população de classe média, média alta? Existe supergentrificação? Se sim, a quais reestruturações econômicas, políticas e sociais ela responderia, e de que maneira? Se as classes média e média alta também são ou serão alvo de processos de “filtragem social”, o que virá em seguida? Cidades polarizadas entre super ricos e super pobres? E depois disso? Haverá alguma fronteira que os atuais processos de gentrificação não consigam transpor?

Em 2013, a cidade de São Paulo testemunhou o lançamento de um projeto curioso no campo das políticas públicas de habitação. Uma parceria público-privada (PPP) entre o governo do estado de São Paulo, a prefeitura, o governo federal e empreiteiras pretendia construir 20 mil moradias para pessoas de baixa renda no centro da capital paulista. Apuração feita pelo Arquitetura da Gentrificação, porém, mostrou que apenas 2 mil unidades habitacionais seriam destinadas às famílias que recebem até 3 salários mínimos, consideradas de baixíssima renda e que representam cerca de 74% do déficit habitacional urbano do país; as demais unidades iriam para famílias que recebem de 4 a 16 salários mínimos [entre R$ 3.620 e R$ 14.480 em valores de 2015 do salário mínimo paulista] [32].

Além disso, a tal PPP, orçada em R$ 4,6 bilhões, previa a desapropriação de mais de 900 imóveis e terrenos na região central da cidade para a construção das novas moradias. A escolha dos imóveis e terrenos a serem desapropriados se deu com a justificativa de serem “vazios urbanos”, espaços abandonados ou sub-utilizados. Porém, um levantamento feito de forma voluntária por pessoas atingidas pelo decreto de desapropriação publicado pelo governo do Estado provou que mais de 86% dos endereços listados estavam em pleno uso, alguns há décadas, ocupados por moradias, pequenos comércios e indústrias. Detalhe: inquilinos e proprietários atingidos pelo decreto não foram avisados em nenhum momento pelo poder público de que seus imóveis seriam desapropriados.

O fato de possuir a escritura da propriedade, que em tese garante segurança e estabilidade ao dono do imóvel, deixou muitos moradores sem chão (quase literalmente). “Nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo” foi uma das frases mais repetidas pelos proprietários ouvidos pela reportagem. Mesmo em uma sociedade que persegue o “sonho da casa própria” como um dos principais ideais de vida e que tem na propriedade imobiliária sua certeza de porto seguro econômico, a posse da escritura do imóvel mostrou-se frágil diante de uma PPP de habitação que, nas entrelinhas, visava muito mais à higienização social e requalificação da região central do que, propriamente, solucionar parte do déficit habitacional das camadas mais vulneráveis.

Destruir moradias em pleno uso para construir novas moradias faz eco ao que disse o geógrafo David Harvey em entrevista ao AG: “a reurbanização do mundo é a melhor saída para o capital produzir lucro”. Reurbanizar o que já está urbanizado. Destruir (criativamente) e construir de novo − sobretudo porque o espaço físico é finito. Gentrificação e supergentrificação. Quais os limites da reurbanização do mundo?

Voltando à PPP: graças à mobilização das pessoas afetadas pelas desapropriações, o decreto foi revogado. A PPP de habitação, no entanto, segue seu curso, ainda pouco transparente e bem longe da discussão pública necessária a projetos dessa envergadura.

Frentes de resistência: moradia como direito e controle do valor dos imóveis

A gentrificação tem sido abordada nesse texto em seu aspecto estrutural, sistêmico, pois é disso que se trata, de uma realidade sistêmica que precisa ser entendida como um processo cujas raízes, hoje, estão ligadas a reestruturações econômicas, políticas e sociais globais. Portanto, falar agora de resistência à gentrificação também significa falar de resistência sistêmica e estrutural para não resvalar na tentação imediatista de buscar uma solução pontual e superficial para o problema − como um novo mobiliário urbano para o espaço público vazio.

Falando em termos estruturais, portanto, se o “sucesso” da gentrificação depende, entre outros fatores, do não acesso (ou do acesso inseguro) à habitação pela população a ser substituída, não estaria no fator moradia, justamente, o contra-processo da gentrificação? Se as pessoas que estão na linha de tiro de um processo de gentrificação tivessem como garantir sua permanência no imóvel onde moram à revelia de qualquer pressão, a higienização terminaria se efetivando?

Desde dezembro de 2014, a prefeitura de Paris vem tentando lidar com o problema da gentrificação na região central da cidade por meio, precisamente, de medidas ligadas à habitação [33]. A administração municipal, encabeçada por Anne Hidalgo, escolheu 257 endereços, totalizando mais de 8 mil unidades habitacionais, e determinou que, caso alguma dessas unidades seja vendida pelo proprietário, ele deverá oferecê-la, primeiro, à prefeitura, que é quem decidirá o valor de venda do imóvel. Após a compra, a prefeitura converterá a propriedade em habitação subsidiada destinada a pessoas de baixa ou média renda. Os endereços estão concentrados em regiões da cidade originalmente ocupadas pela classe trabalhadora, que posteriormente foi empurrada para a periferia de Paris por processos de gentrificação.

O apartamento ainda pode ser vendido no mercado, segundo a medida, mas quem define o preço é a prefeitura, não o vendedor. “Se o proprietário não gostar do [preço] que for oferecido, pode apelar a um juiz independente para ter um novo preço, ou pode retirar a propriedade do mercado. O que o proprietário não pode fazer é vender o apartamento para qualquer outra pessoa sem tê-lo oferecido antes à prefeitura”, diz reportagem publicada em dezembro do ano passado. Outra medida anunciada pela prefeitura parisiense é a construção, ao longo dos próximos seis anos, de 10 mil novas unidades habitacionais por ano, das quais 70% serão moradias subsidiadas.

Se os planos para conter a gentrificação anunciados pela prefeita Anne Hidalgo surtirão efeito ou não, é uma outra questão. Mas, para já, o ato de aventar essas medidas aponta para uma percepção estrutural do problema da “filtragem social” e, portanto, para o investimento em soluções também estruturais − além de complexas e, em grande medida, ousadas.

No mesmo sentido do controle da habitação, a cidade de Berlim acaba de colocar em prática uma lei aprovada em março desse ano pelo parlamento alemão que proíbe proprietários de imóveis de aumentarem o valor do aluguel de seus inquilinos acima de 10% da média local [34]. A medida já existia para inquilinos antigos, e agora se estende a novos contratos, que chegavam a ser aumentados 40% acima da média. A ação tem algumas limitações, pois não se aplica a propriedades novas ou que tenham passado por renovação completa [35]. Além disso, o aumento permitido até 10% deixa de atender à população de baixo poder aquisitivo que não consegue arcar com os valores médios locais. De qualquer forma, assim como as medidas adotadas em Paris, o controle parcial dos valor dos aluguéis em Berlim também indica uma opção por soluções estruturais.

Em abril desse ano, o educador popular e doutor em arquitetura e urbanismo Luiz Kohara, juntamente com o engenheiro e doutor em saúde pública Francisco Comaru e a administradora e doutoranda em ciência política Carolina Ferro, publicaram o artigo “Pela retomada dos programas de locação social” [36]. Nele, os autores e autora defendem a expansão do aluguel social na região central das cidades como instrumento de luta contra o déficit habitacional urbano concentrado na população que ganha até três salários mínimos. No aluguel social, o imóvel alugado pertence ao poder público, e é a ele que os inquilinos pagam. O valor do pagamento é vinculado à renda familiar − de 10% a 12% do valor da renda −, e não ao valor do mercado, como acontece nos aluguéis convencionais.

A cidade de São Paulo tem uma experiência de aluguel social pioneira no país − e até hoje única. Em 2001, pressionada por movimentos sociais de moradia, a administração municipal, então encabeçada por Marta Suplicy, construiu e/ou reformou cinco edifícios na região central da cidade, com um total de 853 unidades habitacionais próximas a emprego, transporte, serviços e equipamentos públicos. Os apartamentos eram direcionados a pessoas acima de 60 anos, pessoas em situação de rua, com deficiência e moradores de áreas de risco e de insalubridade.

As famílias participantes do projeto de locação social deveriam permanecer no imóvel por um período máximo de oito anos, e depois serem encaminhadas a programas de financiamento de moradia própria. No entanto, seguem vivendo nos apartamentos de aluguel social de forma definitiva “devido à falta de uma política que produza novas moradias de interesse social para a região central.”

“(…) lamentavelmente, a prefeitura não desenvolveu um trabalho social sistemático para inserção social dos moradores, conforme estabelecido na Resolução do Programa, e a gestão ficou bastante limitada ao patrimônio. Esse abandono gerou muitos problemas às famílias, aos empreendimentos e ao próprio programa”, diz o artigo.

À parte as dificuldades relativas a esse projeto específico implementado na capital paulista, o que interessa a esta análise é o potencial estrutural “contra-gentrificador” do aluguel social. Em primeiro lugar, o aluguel social põe em xeque a propriedade privada individual como alternativa única à habitação, atingindo uma das bases nas quais se apoia o processo de gentrificação − a dificuldade cada vez maior de pessoas de baixa renda serem proprietárias de imóvel. Ao estabelecer um parque público de habitação social, a administração local evita que essas unidades sejam recolocadas no mercado por meio da venda em períodos de valorização − algo que acontece com frequência em conjuntos habitacionais financiados pelo poder público.

Em segundo lugar, ao vincular a cobrança do aluguel à renda familiar, o aluguel social elimina o cálculo baseado no preço do mercado, priorizando, portanto, o valor de uso em detrimento do valor de troca do imóvel, tornando-o acessível a pessoas de baixíssima renda. Essa medida, segundo os autores e autora do artigo, também ajuda a regular e controlar, naturalmente, os valores dos aluguéis onde está instalado o parque público de habitação.

Por fim, ao reivindicar habitação social em lugares centrais da cidade, onde há transporte, emprego e equipamentos públicos, o aluguel social rompe estruturalmente com a lógica dos processos de gentrificação que acontecem nas cidades brasileiras, nos quais as populações de baixa renda são expulsas para as periferias, onde falta a mais básica infraestrutura.

Em entrevista concedida no início de junho desse ano ao programa Democracy Now [37], a recém-eleita prefeita de Barcelona (Espanha), Ada Colau, afirmou que como primeira ação a ser tomada em seu governo, está a execução de um pacote de 30 medidas emergenciais para começar a sanar problemas estruturais relacionados a emprego, direitos básicos e corrupção. Entre essas medidas está uma reunião de negociação com os bancos que operam na cidade para pedir que parem com os despejos [de pessoas que perderam suas casas para os bancos por não conseguirem pagar os empréstimos feitos] e dizer que a prefeitura precisa das habitações vazias em posse das instituições financeiras a fim de oferecê-las, por meio de aluguel social, às famílias que necessitam.

Ada Colau foi uma das lideranças do movimento Plataforma dos Afetados pela Hipoteca (PAH) [38], que desde 2009 luta pelo direito à moradia de pessoas atingidas pela crise imobiliária-financeira que abalou o mundo em 2008, especialmente os Estados Unidos e a Europa, e que já deixou muitas pessoas desalojadas e endividadas na Espanha. Além dessas medidas, Colau prevê a “declaração de toda a cidade como zona de preempção, a fim de que a prefeitura tenha prioridade na compra e venda de imóveis e possa obtê-los a preços abaixo dos de mercado”, diz artigo publicado pela urbanista Raquel Rolnik [39].

Ainda na Espanha, mas em Madri, a capital, a recém-eleita prefeita da cidade, Manuela Carmena, também tem uma agenda de medidas urgentes a serem implementadas durante seus primeiros 100 dias de governo. São cinco medidas escolhidas por meio de votação popular. A primeira delas é o investimento de todos os meios e recursos necessários para interromper os despejos e garantir alternativas de moradia. [40]

Parece claro que o tema do acesso seguro e garantido à habitação é parte estrutural dos processos de contra-gentrificação. Parece claro, ainda, que este acesso tenha como destinatárias prioritárias as populações vulneráveis, primeiras a receberem o golpe da higienização, útlimas a serem ouvidas e atendidas [quando são]. Se o sucesso primeiro da gentrificação é a expulsão das pessoas de menor renda que antecede ou acompanha a “requalificação”, então sua derrota primeira seria a permanência dos mais pobres − permanência com qualidade − no lugar de onde querem expulsá-los?

Em debate realizado em São Paulo em 9 de junho de 2015, o geógrafo David Harvey comentou o conceito de “direito à cidade” formulado pelo sociólogo Henri Lefebvre no fim dos anos 1960 e hoje tão cobiçado [e torcido] pelas elites produtoras do urbano para efeitos discursivos e legitimadores. Disse Harvey que o direito à cidade é o direito de a população de baixa renda ter voz na cidade, e afirmou que é uma demanda da classe inserida no contexto de luta de classes. Com a fala de Harvey, fica ainda mais claro que a mira da luta estrutural e sistêmica contra a gentrificação está nas necessidades daquelas pessoas que os olhos do poder público e da sociedade civil quase nunca alcançam.

As experiências narradas acima são apenas alguns exemplos de ações − estimuladas pela pressão popular − que procuram enfrentar os aspectos estruturais e sistêmicos dos processos de gentrificação tais como eles foram apresentados nesse texto. A adoção de uma medida ou outra, ou de várias em casos específicos de higienização social não está em pauta aqui, mas sim a discussão sobre possíveis ações de resistência que partam de uma reflexão também estrutural e sistêmica sobre a construção da cidade, além de crítica e, sobretudo, política.

Post publicado no Facebook em 15/05/2015 e que deu origem ao presente artigo:

Historicamente, os processos [ou tentativas] de gentrificação são quase sempre acompanhados por uma narrativa legitimadora e de uma estética que dá materialidade a essa narrativa. A disputa pelo território tende a começar com a disputa pelo discurso. O geógrafo Neil Smith aponta que nos anos 70 e 80 nos Estados Unidos, o retorno da classe média branca dos subúrbios para o centro de NY foi marcado pelo discurso da “nova fronteira urbana”, no qual mercado imobiliário e poder público instigavam pessoas “desbravadoras e pioneiras” (a classe média que tinha grana pra investir em imóveis) a retomarem a cidade para si. A narrativa da nova fronteira urbana remetia à “conquista do oeste” dos séculos XVIII e XIX, quando milhões de índios foram mortos pelos colonos que invadiram suas terras para “civilizá-los”. Quem eram os selvagens que precisavam ser apaziguados e civilizados na NY dos anos 70/80? Segundo Smith, os negros, os latinos, os operários e os sem-teto. A estética que dava forma àquela narrativa aparecia não apenas nos anúncios das imobiliárias (a imagem em preto e branco desse post) como nas boutiques do SoHo – bairro de NY gentrificado nos anos 60/70 -, que passaram a vender objetos com temática indígena, de potes a roupas e botas. Não interessava que fossem um arremedo da cultura dos povos originários, mas sim, que tivessem força simbólica-imagética suficiente para fazerem o novo pioneiro acreditar que estava realmente reconquistando o oeste selvagem.

O pulo do gato da narrativa legitimadora desse processo higienista, segundo Smith, é que ela é “mitológica”, numa definição que ele empresta de Roland Barthes: “o mito é constituído pela perda da qualidade histórica das coisas”. A essa definição Smith acrescenta que “quanto mais um evento é arrancado da sua geografia constitutiva, mais poderosa é a mitologia”. Ou seja: para conseguir emplacar a narrativa legitimadora da “nova fronteira urbana”, “da retomada do oeste selvagem”, era fundamental que mercado e poder público, agentes da gentrificação, ignorassem, apagassem qualquer vestígio histórico e raízes geográficas dos espaços prestes a serem higienizados, e colocassem no lugar desses vestígios extirpados uma narrativa simbólica-imagética recontando a história do lugar (ainda que de forma mentirosa) de modo que os novos desbravadores dos anos 70/80 se sentissem justificados e impelidos à reconquista.

Para falar do nosso quintal, São Paulo criou uma das narrativas pró-higienismo mais poderosas de todos os tempos, levada ao limite da mitificação durante a gestão Serra/Kassab: a cracolândia. As narrativas sobre a cracolândia falam diretamente ao medo do ouvinte, e por isso mesmo são eficazes para o propósito da justificativa da “limpeza” social por meio da violência policial. O medo costuma gerar reações irrefletidas; amplificado sobre uma cidade como São Paulo e martelado todos os dias em nossa cabeça pela mídia corporativa que vende espaço para anúncio de empreendimentos imobiliários, esse medo legitima e pede, pela boca de parte da população, que a polícia militar e a guarda civil metropolitana avancem violentamente contra as pessoas em situação de rua que vivem na cracolândia. Afinal, zumbi [que é o não-humano] e cracolândia [o não-lugar] precisam ser eliminados.

Mas isso foi de 2005 a 2012. Agora, em 2015, a narrativa é outra, e vai por um caminho completamente oposto ao mote do medo. Agora é o “sonho” quem convence, captura, fideliza e leva a fazer proselitismo [daí a relação com o tweet colocado aqui e no qual um amigo me marcou]. Mas se são gestões tão diferentes, existem ainda processos [tentativas] de gentrificação? A gentrificação, nos tempos que correm, não é fenômeno isolado de nenhuma gestão e de nenhuma grande cidade em particular. É processo global, sistêmico, pervasivo e extensivo que ganhou corpo nos anos 90 e tornou-se um dos principais vetores do urbanismo neoliberal para a reorganização dos espaços [especialmente quando se tem campanhas políticas financiadas massivamente pelos principais interessados nessa reorganização: empreiteiras e bancos]. A gentrificação [ou tentativas de], portanto, continua acontecendo a todo vapor, e graças à resistência e contra-golpes de quem não concorda com ela, vai se sofisticando não apenas na maneira como é implementada, mas principalmente nos discursos que a legitimam.

Se há uma década o medo da cracolândia e seus zumbis era instilado (ainda é) diretamente no fígado da população e lhe causava repulsa (levando-a, por isso, a justificar e exigir que a força policial fosse usada para resolver o problema, já que ela, população, não ousaria tocar nessa ferida aberta), hoje, o “sonho de um espaço público ressignificado por uma acupuntura urbana” estimula cidadãos da classe média a se engajarem em um certo ativismo que crê nas pequenas ações que “mudam o mundo” [ainda que seja um mundo “classe média universal”, nas palavras do antropólogo Manuel Delgado, uma classe média branca, ilustrada e viajada que sonha com o “consenso urbano” e que acredita que um conjunto de regras abstratas sobre como comportar-se bem no espaço público eliminará desigualdades e opressões históricas]. Há, sem dúvida, uma elaboração mais apurada do discurso entre uma gestão e outra, pois enquanto a narrativa do medo como justificativa para a gentrificação causa repulsa generalizada, podendo afastar ainda mais a classe média do espaço a ser higienizado para ela, a narrativa do sonho dá esperança ao ouvinte e o conecta ao narrador/gestor, em quem encontra um anunciador da boa nova e a quem defende e promove como visionário humanista.

Quanto aos elementos estéticos que dão materialidade à narrativa do “sonho da cidade ressignificada”, no contexto da cidade de São Paulo [do centro e de alguns lugares da zona oeste, especificamente] há uma diversidade. Essa diversidade, no entanto, está contida pelos limites de um imaginário, em grande parte, apropriado [e ressignificado] de cidades europeias e norte-americanas que já passaram ou ainda passam por processos de gentrificação avançados.

Abaixo, fiz uma relação de alguns desses elementos que se repetem. Uns são físicos, outros são recursos narrativos encontrados nesses espaços centrais (ou dirigidos a estes espaços, ou sobre estes espaços) que têm/tiveram ocupação/utilização majoritária feita por pessoas pobres e/ou marginalizadas. Em tempo: muitos desses elementos físicos e narrativos são utilizados, ao mesmo tempo, pelo poder público e em ações promovidas por alguns coletivos de arte/cultura/ocupação do espaço público/arquitetura/urbanismo. Difícil saber, em alguns casos, quem mimetiza quem, quem legitima quem e quem se apropria do discurso de quem. Fato é que, nos dois casos, os elementos físicos e discursivos, inseridos no contexto de contradições sociais profundas e históricas, tendem [TENDEM] a desencadear e/ou reforçar processos de “limpeza social” [com ou sem a intenção dos seus agentes].

– patrocínio de bancos a transformações do espaço público

– apropriação de bandeiras ativistas por esses bancos

– policiamento cada vez mais constante e ostensivo em determinados espaços públicos

– discurso do gestor dizendo “retomamos a cidade” ou “retomamos a cidade para as pessoas” ou “devolvemos a cidade às pessoas”

– carro do sorvete socialmente responsável ou o caminhão que vende cachorro quente a R$ 25 [ou outros similares] estacionado em espaço público fazendo ação promocional para valorizar o espaço público/a comida de rua

– a inauguração de novos teatros/praças/centros culturais em regiões tidas como “degradadas” [equipamentos/edifícios culturais costumam ser “âncoras”, ponta de lança de processos de gentrificação]

– milagre da cadeira de praia: crença de que um novo mobiliário urbano [parklets e decks, por exemplo] é suficiente para eliminar contradições sociais históricas e transformar o não-lugar em lugar de lazer e convivência democrática e pacífica

– não menção absoluta a populações vulneráveis como potenciais usuárias da cidade ressignificada

– tendas da cidadania residuais e racionadas

– shoppings “populares” para tirar camelôs da rua

– gestor, ao referir-se a um novo projeto, dizendo que se trata de ideia já muito utilizada com sucesso em diversas cidades do mundo

– coletivo de cultura/arte aplicando, no espaço público degradado, ideia já muito utilizada com sucesso em diversas cidades do mundo

– ações pontuais-festivas com o mote da integração da humanidade pelo amor genérico e difuso no qual “até o mendigo” é bem-vindo

– bicicleta como ideia, desejo e símbolo da cidade humanizada usada como legitimadora da ação/projeto

– em dia de evento coletivo-colaborativo-horizontal-no-espaço-público, criação do “mural dos desejos para um lugar melhor” (nunca o “mural da vida real que existe aqui, de pessoas e coisas que estão aqui mas que nunca foram ouvidas”)

– negros/pobres/pessoas em situação de rua/populações vulneráveis participando dessas ações pontuais na cota mínima aceitável, aquela que mantém o processo gentrificador, mas não pode ser tida como racista/higienista porque, afinal, “olha só, tem até negro/pobre/mendigo participando”

– ativistas/coletivos/grupos em eventos oficiais do poder público legitimando as ações do poder público

– ativistas/coletivos/grupos contemporizando pelo bem das ações e da política do possível

– crítica a qualquer pessoa crítica ao gestor ou às ações potencialmente higienistas, com acusações de radicalismo, negativismo e não-propositividade

– elogio irrestrito às ações propositivas; à ação pela ação; ao ativismo propositivo; à política possível; à politica do possível; às concessões necessárias; à busca do consenso

– tentativa de despolitização do debate sobre gentrificação, afirmando se tratar de tema da moda ou de visão particular de uma certa ideologia

– gestor dizendo que ouviu a população antes de tomar a decisão (sendo a população meia dúzia de pessoas que de antemão concordavam com ele)

– gestor se apropriando de termos de diversas militâncias e ressignificando-os em ações/projetos que, via de regra, contradizem o termo original [ex: tarifa zero; redução de danos; construção coletiva; diálogo aberto]

BIBLIOGRAFIA PARA DOWNLOAD

“A cidade do pensamento único”, Carlos Vainer, Ermínia Maricato e Otília Arantes

“A popularização do centro de São Paulo: um estudo de transformações ocorridas nos últimos 20 anos”, Beatriz Kara José

“Desenvolvimento desigual e gentrificação da cidade contemporânea”, Cadernos Metrópole número 32

“Do gerenciamento ao empresariamento: a transformação da administração urbana no capitalismo tardio”, David Harvey

“O ajuste urbano: as políticas do Banco Mundial e do BID para as cidades”, Pedro Arantes

“O contributo de Neil Smith para uma geografia crítica da gentrificação”, Luís Mendes

“O direito à cidade”, Henri Lefbvre

“The fine art of gentrification”, Rosalyn Deutsche e Cara Ryan

“The new urban frontier – gentrification and the revanchist city”, Neil Smith